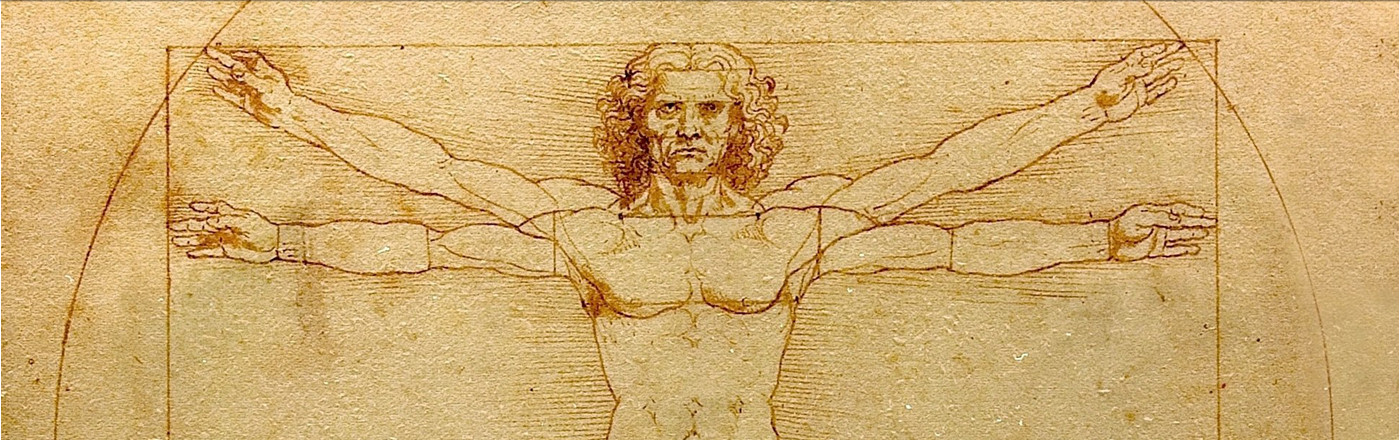

Zwischen Geist und Materie – Wie lässt sich die leibliche Existenz des Menschen fassen?

Leitartikel von Frank Vogelsang

Die Diskussion zu dem Verhältnis von Geist und Materie weist jenseits abstrakter metaphysischer Diskussionen auf das zentrale Rätsel der menschlichen Existenz. Wir wissen als Menschen nur zu gut, dass unsere Existenz in entscheidenden Dimensionen materiell bestimmt ist. Doch wir erleben ebenso, wie wir uns in unserem Denken auf Strukturen wie der Mathematik, der Logik beziehen können, dass wir zu Worten und Bildern fähig sind, die eine gewisse Eigenständigkeit haben, dass wir moralischen Werten folgen können, die über die materielle Welt hinausweisen. Der Versuch der Bestimmung des Verhältnisses von Geist und Materie ist also im Kern immer auch ein Versuch der Bestimmung der menschlichen Existenz.

Die Frage „Was ist der Mensch?“ ist schon immer rätselhaft gewesen und hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Antworten gefunden. Die Konzepte von Geist und Materie sind in ihrer strengen Unterscheidung neueren Datums, doch auch in früheren Zeiten waren die Probleme dieselben: Wie kann man jenes Wesen bestimmen, das die Frage stellt, wie es sein Wesen bestimmen kann?

Es sind im Laufe der Philosophiegeschichte und auch der neueren naturwissenschaftlichen Forschung viele Ansätze versucht worden, den Menschen besser zu verstehen. In einer groben Zusammenfassung gilt: Alle Ansätze haben spezifische Stärken, sie zeigen etwas, was für den Menschen gilt. Doch haben alle Ansätze auch Einschränkungen und Defizite. Daraus folgt zweierlei: Einerseits ist es gut und wichtig, die traditionellen Antworten auf die Frage nach dem Menschen zu beachten, andererseits aber ist zu erwarten, dass keine der Antworten endgültig und vollumfassend ist.

1. Klassische philosophische und theologische Definitionsversuche des Menschen

Eine alte und bekannte Beschreibung des Menschen findet sich im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau.“ (Genesis 1,26.27)

Einerseits ist hier der Mensch auf die ihn umgebende Natur bezogen, auf Himmel und Erde, auf das Meer und die Tiere, die darin leben. Auf der anderen Seite ist er zugleich auf Gott bezogen, er ist zu seinem Bilde gemacht. In dieser doppelten Bezogenheit lässt sich schon eine Spur der später eingeführten abstrakten Unterscheidung von Geist und Materie entdecken.

Platon knüpft in seinem Versuch an alte ägyptische Vorstellungen über den Menschen an, der Mensch hat eine Seele. Der Philosoph entwickelt eine Seelenlehre, in der die Seele dreigeteilt ist: es gibt eine begehrende Seele, eine Seele, die durch den Willen bestimmt ist und eine Seele, die Träger der Vernunft ist. Diese drei Seelenanteile sind aber gewichtet, sie bilden eine Hierarchie. Platon benutzt das Bild eines Pferdewagens, Wille und Begierde sind durch die Pferde repräsentiert, die Vernunft dagegen ist der Wagenlenker, der die beiden auseinanderstrebenden Kräfte binden und lenken muss.[1] Hier zeigt sich eine Hierarchie, die in der Übertragung auf die Terminologie zu Anfang den Geist dem materiellen Körper vorzieht. Damit ist eine Gewichtung vorgenommen, die in der europäischen Philosophiegeschichte auf lange Zeit zentral sein wird.

Das, was den Menschen mit dem Tier verbindet, ist seine Körperlichkeit, doch das, was ihn auszeichnet, ist sein Geist, sind seine Erkenntniskräfte. Die natürlichen Bedürfnisse sind etwas Tierisches, aber damit auch nach Platon etwas Minderwertiges. Die Begierde und der Wille brauchen die Vernunft, sonst kann der Mensch nicht zu sich selbst finden. Dem Vorschlag Platons mit einer klaren Leitunterscheidung analog zu der von Geist und Materie sind in der europäischen Philosophiegeschichte viele weitere Definitionen des Menschen gefolgt, die ähnliche Unterscheidungen aufweisen.

Stets spielte der Vergleich mit den Tieren eine zentrale Rolle. Die Konstellation lässt sich auch aus der alten Regel einer Definition „genus proxima, differentia specifica“ herleiten. Etwas (hier der Mensch) wird dadurch definiert, dass erst eine größere Menge bestimmt wird (diese Menge ist durch das genus proxima gekennzeichnet), dem das zu Definierende zugehört und dann bestimmt wird, was das zu Definierende von den anderen Elementen der größeren Menge unterscheidet (differentia specifica). Ganz oft wird als genus proxima für die Definition des Menschen die Zugehörigkeit zum Tierreich bestimmt. Der Mensch ist als materiell bestimmtes Wesen ein Tier. Doch ist der Mensch ein besonderes Tier. Die Größe, die den Menschen vom Tier unterscheidet ist der Geist, der Verstand, die Vernunft.

Aristoteles etwa beschreibt den Menschen als: zoon logon echon, also als ein Lebewesen, ein Tier, das gegenüber den anderen Lebewesen dadurch ausgezeichnet ist, dass es am logos teil hat, dass es Vernunft hat. Ebenso formulierte Boethius am Ende der Antike: persona est rationabilis naturae individua substantia (eine (menschliche) Person ist eine individuelle Substanz einer vernunftfähigen Natur).

Dieses dominante Bild vom Menschen änderte sich bis in die frühe Neuzeit nicht. Auch Descartes definiert den Menschen gerade im Unterschied zum Tier. Während das Tier seiner Ansicht nach reine res exstensa also nur materielle Substanz ist, hat der Mensch an der res cogitans teil hat, also an jener Substanz, die das Denkvermögen darstellt. Erst durch das Denkvermögen wird der Mensch zum Menschen. Descartes verschärft sogar das traditionelle Problem und kommt zu einer dramatischen Bewertung: Tiere sind aus seiner Sicht nur noch Automaten, mechanisch-biologische Gebilde. Nur der Mensch und ausschließlich der Mensch hat Zugang zur res cogitans, zur denkenden Substanz, zum Geist.

2. Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung

Der Verlauf der naturwissenschaftlichen Forschung in den folgenden Jahrhunderten revidierte allerdings das Bild grundlegend. Das geschah in einer ersten Phase jedoch nicht dadurch, dass die Forschung das Tier in der Wertschätzung erhöhte, sondern zunächst einmal dadurch, dass sie den Menschen wieder in Tierreich setzte. Darwin etwa sah, dass es bei Gefühlsregungen mehr Ähnlichkeiten zwischen dem Menschen und dem Tier gibt, als es die traditionelle Lehre vom Menschen erlauben würde.[2] Im Zugang der Naturwissenschaften überwiegt die Betonung der körperlichen Seite bei der Betrachtung der leiblichen Existenz des Menschen. Der Mensch ist als körperliches Wesen Teil der Evolution, er ist Teil des „Tierreichs“. Das Denken wird als emergente Begleiterscheinung eines hochkomplexen Organismus verstanden. [3] Diese Einschätzung wird auch heute noch von vielen geteilt.

Es wird eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts möglich, als Folge der Erkenntnisse in der Verhaltensbiologie, aber auch in der Evolutionstheorie, die sicher geglaubten Unterschiede zwischen dem Menschen und dem Tier noch grundlegender in Frage zu stellen. Heute ist es nicht mehr so ganz eindeutig, was genau menschliche Sprachfähigkeit von der tierischen unterscheidet, inwieweit nicht auch Tiere zu kulturellen Traditionen in der Lage sind.[4] Die Beherrschung von Werkzeugen und das zielgerichtete Manipulieren der Umwelt sind schon länger keine Unterscheidungskriterien mehr.

So liefert die naturwissenschaftliche Forschung viele Ergebnisse, die die althergebrachte und metaphysisch abgesicherte Distanz zwischen dem Menschen und dem Tier nachhaltig in Frage zu stellen. Das soll nun auch nicht heißen, dass es keine Unterschiede gibt, aber es bedeutet, dass man die Unterschiede nicht einfach durch eindeutige Grenzlinien bezeichnen kann. Gehen damit auch Geist und Materie ineinander über? Entsteht etwas Drittes?

3. Neuere wissenschaftliche Definition des Menschen?

Im 20. Jahrhundert ist aufgrund der naturwissenschaftlichen Erfolge eine philosophische Lehre über den Menschen entstanden, die die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse von Beginn an berücksichtigt. Die Anthropologie versucht eine Beschreibung sowohl mit Mitteln der Naturwissenschaften als auch mit soziologischen und philosophischen Mitteln.

Ein wichtiger Ansatz ist der von Arnold Gehlen. Er definiert den Menschen als biologisches Mängelwesen. Damit definiert er den Menschen also nicht mit einem besonderen Vermögen, es ist nicht ein besonderer Zugang zum Geist, der ihn auszeichnet, sondern es ist gerade ein Mangel, etwas Abwesendes! Der Grundgedanke Gehlens ist der, dass die ‚Mängel‘ der menschlichen Konstitution, welche unter natürlichen, sozusagen tierischen Bedingungen eine höchste Bedrohung seiner Lebensfähigkeit darstellen würde, den Menschen zu einer Selbständigkeit treiben und er weitere Mittel zu einer Existenzsicherung entwickelt. Hierdurch werden seine Bestimmung und seine unvergleichliche Sonderstellung begründet. Die Mängel wendet der Mensch gerade in eine Stärke um, in dem er erfinderisch wird und soziale Institutionen aufbaut. Hierdurch aber kann er viel wirksamer sein als mit natürlichen Kräften.

Ein weiterer einflussreicher Ansatz der Anthropologie stammt von Helmuth Plessner: Der Mensch ist gekennzeichnet durch eine exzentrische Positionalität. Pflanzen sind offen organisiert, sie haben keine zentralen Organe. Tiere sind zentrisch organisiert: sie leben aus einem Mittelpunkt heraus. Die Organisationsform des Menschen ist hingegen exzentrisch, weil der Mensch jederzeit in ein reflexives Verhältnis zu seinem Leben treten kann. Ein Moment dieses reflexiven Verhältnisses bildet das Selbstbewusstsein, das Plessner nicht wie in der philosophischen Tradition üblich als geistiges Phänomen behandelt, sondern aus seiner biologischen Wurzel heraus entwickelt.

Ein neuer Versuch, den Menschen mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu verstehen, etwa durch den Anthropologen Michael Tomasello. Er definiert den Menschen gerade nicht über die Betrachtung eines Individuums. Wir können den Menschen nicht verstehen, wenn wir ein Exemplar vor uns hinstellen und ihn etwa mit einem Exemplar der Hominiden, den sogenannten Menschenaffen vergleichen. Das, was den Menschen ausmacht, zeigt sich nicht an einem einzelnen Exemplar der Gattung (etwa durch das Gehirn) sondern erst in einer Gruppe von Menschen, die miteinander kommunizieren. Tomasello lenkt das Augenmerk auf eine fundamentale Kommunikationsleistung, die geteilte Intentionalität. Menschen können sich gemeinsam auf etwas Drittes beziehen und wissen um die geteilte Aufmerksamkeit. Erstaunliches Beispiel: Eine Affenmutter in der Horde sieht ein Junges und die andere suchende Affenmutter. Sie gibt aber keine Hinweise.

Die neuere Forschung zeigt, dass eine einfache Gegenüberstellung, etwa die von dem Menschen und dem Tier und ebenso die von Geist und Materie nicht sehr hilfreich sind. Und doch ist es auch so, dass damit die alte Gegenüberstellung nicht einfach obsolet geworden ist. Sie bietet eine Beschreibungsleistung, die in einer bestimmten Weise immer wieder neu thematisiert wird (Exzentrische Positionalität, geteilte Intentionalität). Es geht also etwas in dem Wesen des Menschen nicht auf, lässt sich nicht in eine geschlossene theoretische Form überführen. Auch ist die Differenz zum Tier in den neueren Ansätzen nicht einfach verworfen, sie wird nur feiner variiert und nicht einfach metaphysisch festgeschrieben.

4. Die Definition des Menschen über seine Leiblichkeit

Wir werden uns der Situation stellen müssen, dass auch in der Bestimmung des Verhältnisses von Mensch und Tier wir immer vonseiten des Menschen aus argumentieren und wir es redlicherweise auch nicht anders tun können. Je nachdem, wie wir uns selbst verstehen, kommen wir zu einem anderen Bild vom Tier und umgekehrt: je nachdem, wie wir die Tiere verstehen, so kommen wir auch zu einem spezifischen Bild vom Menschen. Beide eint das, was man Leiblichkeit nennen kann. Hier können leibphänomenologische Ansätze neue Impulse geben.[5]

Wir sind leibliche Wesen. Diese kurze und knappe Aussage klingt einleuchtend und selbstverständlich. Doch das täuscht darüber hinweg, dass unsere Existenz als leibliche Existenz in keiner Weise verstanden ist. Der Hinweis auf die leibliche Existenz zielt tatsächlich auf ein kaum zu lüftendes Geheimnis unserer menschlichen Existenz und der Welt. Die herausragende Besonderheit dieser leiblichen Existenz ist es, dass wir einerseits zu dem gehören, was wir als Welt verstehen und dass wir zugleich uns davon distanzieren können. Wir sind Körper unter Körpern, wir sind Materie von Materie, und doch sind wir auch jener Geist, der die Körper, der die Materie betrachtet. Der Leib ist eine philosophische Kategorie, die das Ziel hat, diese unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Beschreibungen zusammenzuhalten, ohne sie auf eines zu reduzieren. Wenn man die Beschreibung des Leibes mit geeigneten philosophischen Methoden vornimmt, kann man zeigen, dass der Leib in noch größerer Vielfalt als in der gegensätzlichen Struktur zweier Größen wie Materie und Geist erscheint.

Die wichtigste Erkenntnis einer leibphänomenologischen Analyse ist die, dass wir als leiblich existierende Wesen immer schon in einer Verbundenheit mit der uns umgebenden Wirklichkeit und mit anderen Menschen und Tieren existieren, bevor wir uns distanzieren und sie in den Blick zu bekommen versuchen. Die Verbundenheit von Geist und Körper ist kein Fundament, auf dem wir selbstgewiss aufbauen können, vielmehr stellt sie erst einmal alle Selbstgewissheiten in Frage.

Die fundamentale Deutung der leiblichen Existenz führt in ein phänomenologisches Feld, dessen Phänomene vielseitiger sind, als monistische (Leben) oder auch dualistische Ansätze (Geist, Materie) darstellen können. Der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty hat einen phänomenologischen Ansatz ausgearbeitet, dessen Ziel es ist, genau diese unterschätzten Dimensionen unserer leiblichen Existenz, die wir nicht in einem objektivierenden Blick („Materie“) erfassen können, zu beschreiben, ohne auf ein metaphysisches Konzept wie „Geist“ Bezug nehmen zu müssen. Er versucht in vielfältigen Ansätzen immer wieder eine Spur zu bahnen zu jenen Voraussetzungen, die in unserer Existenz immer schon gegeben sind, damit wir überhaupt Sprache erlernen und uns distanzieren können. Damit wendet sich Merleau-Ponty nicht gegen die naturwissenschaftliche Forschung, aber er macht darauf aufmerksam, dass unsere leibliche Existenz auch jenseits objektivierender Beschreibungen existiert. Es gibt in dieser Wirklichkeit Bereiche, die sich nur zeigen, wenn wir uns beteiligen, nicht aber, wenn wir sie mit standardisierten Kategorien bezeichnen oder mit bestimmten Messverfahren erschließen wollen.[6]

Ich möchte ein einfaches und einleuchtendes Beispiel geben. Wie können wir der Menschenwürde auf die Spur kommen? Die meisten in unserer Gesellschaft stimmen darin überein, dass die Menschenwürde existiert und nicht nur ein freundliches Konzept ist, das nur so lange gilt, wie es Menschen gibt, die es auch für richtig halten. Doch wie wollen wir diese Menschenwürde finden? Nun könnten wir distanzierende Methoden anwenden, uns etwa einen Menschen vorstellen, der sich in einem Glaskasten vor uns befindet. Wir können alle Analyseinstrumente benutzen, die uns zur Verfügung stehen, Genanalyse, Computertomographie, Zellforschung, die Menschenwürde würden wir nicht finden. Wir werden ihr erst dann auf die Spur kommen, wenn wir erkennen, dass wir selbst, die wir den Menschen untersuchen, Menschen sind und dass wir deshalb immer schon auf eine tiefgreifende Weise mit dem zu betrachtenden Menschen verbunden sind. Deshalb helfen objektivierende Methoden nicht weiter!

Dem Leib wohnt eine fundamentale Selbstreferentialität inne, die eine saubere Aufteilungen wie die von „Geist“ und „Materie“ unterläuft. Dies lässt sich gut mit einem einfache „Experiment“, das Merleau-Ponty von Edmund Husserl übernommen hat, deutlich machen. Die rechte Hand berührt und untersucht die linke Hand. In diesem Moment baut sich eine Unterscheidung auf, die der von Geist und Materie ähnelt. Die rechte Hand gehört dann irgendwie der Seite des Geistes zu, sie ist das äußere Tastinstrument des die Welt erforschenden Geistes. Die linke Hand dagegen gehört der Materie zu, sie ist das, was untersucht wird, also die materielle Welt. In diesem Fall zeigt sie sich uneben, leicht rau, warm und auch weich. Doch im Nu wäre es möglich die Anordnung umzukehren: die rechte Hand untersucht die linke Hand. Nun wechseln analog „Geist“ und „Materie“ die Seiten. Hier zeigt sich, dass die beiden Konzepte nur dann erfolgreich sein konnten, wenn sie statisch verteilt werden. Doch unser alltägliches Leben findet irgendwo dazwischen statt. Der Leib, der an beiden partizipiert lässt sich nicht der einen oder anderen Seite zuschlagen.

Die Aufmerksamkeit auf den menschlichen Leib bietet also eine Perspektive, die sich nicht auf klare Unterscheidungen von Subjekt und Objekt von Geist und Materie festlegen lässt. Dieses Changierende aber lässt sich auch auf Tiere, dem traditionellen Gegenüber des Menschen übertragen. Auch mit den Tieren sind wir in einer bestimmten Weise verbunden, als leibliche Wesen haben wir einen gemeinsamen Zugang zur Wirklichkeit. Doch das erkennen wir erst, wenn wir uns selbst in unserer basalen Verbundenheit erleben, die durch unsere leibliche Existenz gegeben ist.

Der Begriff des Leibes ist als umfassender anthropologischer Begriff in der Lage, nicht nur als eine Brücke zwischen Tier und Mensch zu dienen, wie es der Titel nahelegt, sondern zugleich, um im Bild zu bleiben, auch auf den Graben hinzuweisen, der nach wie vor besteht und der in der Tradition mit „Geist“ und „Materie“ beschrieben wurde. Der Leib schafft nicht eine dritte Substanz, aber er bietet einen flexiblen Umgang mit einer nicht auflösbaren Spannung. Im Grunde weist die neuere anthropologische Forschung genau in diese Richtung: Statt fester Substanzen oder klarer Zuordnungen wie Geist und Materie wird nach variablen Verhältnissen gesucht. Die Unterscheidung zum Tier löst sich dadurch nicht auf, sie ist aber nicht mehr einfach zu statuieren, sie muss sich immer neu beweisen, kann aber auch immer wieder neu in Frage gestellt werden.

5. Noch einmal zur religiösen Bestimmung des Menschen

Die Bibel wird ja gemeinhin als ein Buch wahrgenommen, dass die Distanz zwischen dem Menschen und dem Tier erhöht hat. Das mag für die Auslegungsgeschichte gelten, das Urteil bezogen auf den biblischen Text selbst sollte vorsichtiger ausfallen.[7] Ohne Zweifel gibt es in der Schöpfungsgeschichte den Herrschaftsauftrag (Gen 1, 28). Hier wird der Mensch eindeutig vom Tier distanziert. Doch schon im zweiten Kapitel des Buches Genesis finden wir folgende Verse: „Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel…“ Gen 2, 18f. Adam ist von Gott geschaffen, doch er ist allein. Nun aber macht Gott nicht sogleich Eva, sondern erst die Tiere des Feldes und des Himmels. Diese werden sozusagen hineingenommen in den geschöpflichen Zusammenhang des ersten Menschenpaares. Wäre der Text an einer Distanzierung des Menschen von den Tieren interessiert gewesen, hätte er das anderes schildern müssen. Ebenso gibt es eine Vielzahl von biblischen Texten und Versen, die immer wieder die Sonderstellung von Tieren auch vor Gott zum Ausdruck bringen, ja den Tieren eine größere Gottesnähe zusprechen (Lev 22, 21ff; Jes 1,3). Der biblische Befund ist, was das Verhältnis von Mensch und Tier angeht, zumindest nicht eindeutig.

Unsere leibliche Existenz weist Dimensionen auf, derer wir uns nicht entledigen können, die aber schwierig in einem einfachen und klaren Konzept zu erschließen sind. Wir erkennen viel und doch ist unsere Erkenntnis endlich. Wir können die Hintergrundstrahlung des Universums ausmessen und wissen doch nicht so genau, was geschieht, wenn wir einen Baum vor unser Nase sehen. Hier ist der biblische Text zu Beginn von einer erfrischenden Realistik. Der zweite Schöpfungsbericht zeigt, wie sehr wir in das Tierreich eingesenkt sind. Wir sind materielle Erde, von der Erde genommen. Und doch sind wir wie die Tiere auf Gott bezogen. Unser Körper lässt sich ausmessen und doch finden wir so nur Spuren von dem, was wir Geist nennen können. Wir bleiben aber immer endliche Wesen, auf elementare Weise bedürftig, unabhängig von geistigen Höhenflügen. Wir sind wie die Tiere auf eine Umgebung angewiesen sein werden, die unsere Lebensbedingungen ermöglicht. Der Blick weitet sich von dem Mensch-Tier-Verhältnis auf die uns gemeinsam umgebende Wirklichkeit. Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft, aus der wir uns deshalb nicht erheben können, weil wir durch unsere leibliche Existenz gar nicht präzise beschreiben können, wie tief wir in sie eingelassen sind. Und doch sind wir auch für diese Schicksalsgemeinschaft verantwortlich. Unsere kognitive Fähigkeit, mag man sie Geist nennen oder anders, hebt unsere verantwortliche Position hervor. Wir sind es, die den aktuellen Klimawandel verursacht haben, wir müssen uns für ihn verantworten. Unsere Schicksalsgemeinschaft mit allem Lebenden bringt ein biblischer Vers sehr schön zum Ausdruck: „Es ist ja die Kreatur unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren Willen, sondern um des willen, der sie unterworfen hat – auf Hoffnung; denn auch die Kreatur wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.“ (Röm 8, 20.21)

Frank Vogelsang

Publiziert im August 2024

[1] Vgl. Plato, Phaidros, 246,a-d; 253,d-255,a (in Platon, Werke Bd. 5, Darmstadt 1990, S. 71ff)

[2] Darwin, Charles, The Expressions of the Emotions in Man and Animals, New York 2007 (1872).

[3] Vgl. Stephan, Achim, Emergenz. Von der Unvorhersehbarkeit zur Selbstorganisation, Paderborn 2007, S. 78ff.

[4] Vgl. de Waal, Frans, Der Affe und der Sushimeister. Das kulturelle Leben der Tiere, Wien 2002. Dagegen ein wenig zurückhaltender: Tomasello, Michael, Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation, Frankfurt am Main 2009.

[5] Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966; Ders., Das Sichtbare und das Unsichtbare, München 3. Aufl. 2004; Bernhard Waldenfels, Das leibliche Selbst, Frankfurt am Main 2000.

[6] Vgl. auch Vogelsang, Frank, Offene Wirklichkeit. Ansatz eines phänomenologischen Realismus nach Merleau-Ponty, Freiburg, München 3. Aufl. 2014; Vogelsang, Frank, Identität in einer offenen Wirklichkeit. Eine Spurensuche im Anschluss an Merleau-Ponty, Ricoeur und Waldenfels, Freiburg, München 2014.

[7] Vgl. Hagencord, Rainer, Diesseits von Eden, Regensburg 4. Aufl. 2009.

Bildnachweis

- Brain psychology mind soul and hope concept art, 3d illustration, surreal artwork, imagination painting, conceptual idea (c) Adobe Stock # 477180130 Von Jorm Sangsorn

- Disegno grafico corpo spirituale, anima, consapevolezza. Corpo astrale, corpo mentale, corpo etereo.(c) Adobe Stock #371201023 von Kateryna Kovarzh

- Affen(c) Adobe Stock #478480948 von Mario

Diesen Beitrag fand ich...

Gedanken zur Leiblichkeit des Menschen

Was denken Sie? Wie wichtig ist die Leiblichkeit des Menschen?

Kommentare (0) Keine Kommentare gefunden!